ホーム > 私のDVDコレクション 第1回

私のDVDコレクション

十字架刑まで

この映画では、洗礼者ヨハネが登場しないので、ヘロデ王もでてきません。ペテロのバイオレンス・アクション

元漁師の弟子ペテロは、短気だが心は優しい力持ちということになっています。 イエス映画では、イエスがゲッセマネというところで逮捕されるときに、立ち回りを演じるのがペテロです。ペテロは、イエスを逮捕に来た兵士の耳を剣で切ります。この映画では、イエスがその兵士の耳を治すシーンもあります。王の中の王

イエスが逮捕され、鞭打たれた後、十字架につけられる前にローマの兵隊がイエスに茨の冠とボロ布のマントを着せて、「王の中の王(the King of Kings)、万歳」と言いながら、侮辱する場面があります。福音書では、「ユダヤ人の王、万歳」(マルコ15:18)と言いながらイエスを侮辱したと なっていますので、表現が異なります。 この映画のタイトルはここから来ていて、そのタイトルだけを見ると、単にイエスを最高の権威者として崇め奉るだけの映画のように思えますが、このような場 面で侮辱するために皮肉として使われた台詞であることを知ってしまうと、なんと切ない気持ちになるタイトルではないでしょうか。このとき、いい加減にしないかと止めに入るのが百人隊長です。百人隊長というのは、ローマの軍隊は百人くらいの部隊に分かれていて、そのような部隊の隊長 のことです。百人隊長もはじめは、鞭打ちされているイエスをみて、バカなやつだという蔑んだ態度だったのですが、茨の冠で押さえつけたりして度を越したの を見て、制止したという演出です。

この映画には描かれていないのですが、福音書では百人隊長は彼の僕の病をイエスに治してもらって世話になっていた(マタイ8:5-13)ことに なっています。いずれにしても、どの映画でもイエスに対する行き過ぎたイジメを諌める百人隊長はおいしい役になっています。百人隊長の決め台詞は、イエス が十字架で死んだときに言う「本当に、この人は神の子だった」です。

犯罪人バラバ

当時ユダヤはローマの植民地となって

いたので、イエスをローマへの反逆罪として死刑にしようとしたのが、大祭司カヤパや祭司長達の考えたことでした。

ユダヤの総督のピラトは、イエスには罪がないと判断したので、逮捕された彼を釈放するために、過ぎ越し祭に犯罪人を一人釈放するという慣例に従って、彼を

釈放しようとします。ところが、祭司長達のスパイが群集に金を配って、イエスではなくバラバを釈放するようにピラトに要求するように扇動しました。

ユダヤの総督のピラトとしては、ユダヤの群集が暴徒となって暴動が起きるよりも、彼らの言うとおりにした方が無難と考え、バラバを釈放しました。

この映画では、バラバについては強盗か殺人を犯したただの犯罪人のように描かれていて、スクリーンの端に登場するだけです。無実のイエスの代わりにただの

悪人を釈放するという理不尽さを強調することで、ユダヤの祭司長達への憤りをあおるという演出です。

当時ユダヤはローマの植民地となって

いたので、イエスをローマへの反逆罪として死刑にしようとしたのが、大祭司カヤパや祭司長達の考えたことでした。

ユダヤの総督のピラトは、イエスには罪がないと判断したので、逮捕された彼を釈放するために、過ぎ越し祭に犯罪人を一人釈放するという慣例に従って、彼を

釈放しようとします。ところが、祭司長達のスパイが群集に金を配って、イエスではなくバラバを釈放するようにピラトに要求するように扇動しました。

ユダヤの総督のピラトとしては、ユダヤの群集が暴徒となって暴動が起きるよりも、彼らの言うとおりにした方が無難と考え、バラバを釈放しました。

この映画では、バラバについては強盗か殺人を犯したただの犯罪人のように描かれていて、スクリーンの端に登場するだけです。無実のイエスの代わりにただの

悪人を釈放するという理不尽さを強調することで、ユダヤの祭司長達への憤りをあおるという演出です。しかし、「さて、暴動のとき人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいた」(マルコ15:7)とあるように、バラバはローマからユダ ヤを解放するレジスタンスの一人で多分民衆からは英雄視されていた人物という解釈が可能です。マタイ27:16にも、「そのころ、バラバ・イエスという評 判の囚人がいた。」とあります。 このような解釈をすると、群集がローマからユダヤを解放するために実力行使をしないイエスよりは、バラバの釈放を選んだのは合理的な判断となってしまいま す。すると、この映画のユダヤの祭司長達を悪玉とするという演出意図に反するので、バラバがレジスタンスのリーダーであるという解釈を取らなかったという ことでしょう。

微妙なのは、この映画の解釈が聖書を捻じ曲げているというわけでもないということです。というのは、ヨハネ18:40には、「バラバは強盗であった。」と だけ記していて、福音書の中でさえも、バラバに対する解釈に違いがあります。ヨハネの福音書は四福音書のなかでも一番最後に書かれたものといわれているの で、この映画同様のわかりやすさをねらって、バラバに対する解釈がだんだんと変化していったものと思われます。

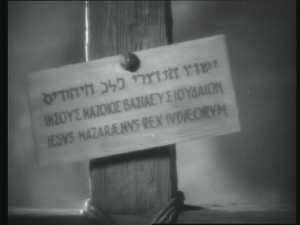

INRI

イエスはどうするのかというピラトの問い

に、この映画では、大祭司カヤパは十字架刑にするように要求します。ピラトとしては納得がいかないところもあったのでしょう、罪状書きには、「ナザレのイ

エス、ユダヤ人の王」と書きました。この映画では、刑場で、イエスの頭の上に掛かっているこの罪状書きを見た大祭司カヤパが、「本当の王なら十字架から降

りてみろ」と罵ります。

イエスはどうするのかというピラトの問い

に、この映画では、大祭司カヤパは十字架刑にするように要求します。ピラトとしては納得がいかないところもあったのでしょう、罪状書きには、「ナザレのイ

エス、ユダヤ人の王」と書きました。この映画では、刑場で、イエスの頭の上に掛かっているこの罪状書きを見た大祭司カヤパが、「本当の王なら十字架から降

りてみろ」と罵ります。ここは福音書とすこし異なります。 ユダヤ人がユダヤ人の王を十字架刑にするというのは、(市民革命は別として)矛盾していておかしいので、祭司長たちは「『ユダヤ人の王』と書かず、『この 男は「ユダヤ人の王」と自称した』と書いてください」(ヨハネ19:21)とピラトに言ましたが、ピラトはそのままにしたと福音書にはあります。映画では そういう場面はありませんでしたが、罪状書きをアップで写すことで、十字架刑の理不尽さが強調されているように思えました。上から、ヘブライ語、ギリシャ 語、ラテン語で書かれていて、ラテン語の文の単語の頭文字だけだと「INRI」となります。西欧の絵画では、十字架の罪状書きにこの頭文字だけで済まして いるものがあります。これは十字架に付けられた王という皮肉な文字なわけです。

重い十字架

十字架刑の場合、自分で十字架の横棒を担いで刑場に行くことになっ ていたそうです。 映画では、十字架の横棒ではなく縦棒付きの十字架をイエスが背負って行きますが、途中で、その重さに耐え切れずに崩れます。マルコ15:21に「そこへ、 アレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が、田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。」とあります が、この映画では苦しそうなイエスを見て、マルコに示唆されて、見るに見かねたシモンが自ら担ぎにいきます。このとき、シモンが十字架を持ち上げようとす ると、重くてなかなか持ちあがらないので、こんな重いものをよく背負っていたという驚きの表情でイエスの方をみます。イエスは、まあ、そんなことはどうで もいいから、とにかく代わりに担いでくれて助かったよという軽い感じで、イエスの力強さの表現にはなっていますが、これから十字架刑を受けるという緊張感 がないような印象を受けました。伝統的な十字架刑の描写

十字架刑とはどのようなものなのかとい

うことに関しては、現在では行われていないので、正確にはわかっていないようです。

この映画では、西欧の絵画に見られるような伝統的なもので、手の平と足に一本ずつ杭ではりつける四点留めです。手の平に杭を打っただけでは、人の体重を支

えきれずに外れてしまうというのが最近の見解で、この映画では、それには従っていません。イエスの両側の犯罪人達は片方の手は横棒に腕をかけて、縄で結ば

れています。また、この犯罪人達は、刑場までは十字架の横棒だけを担いでいきました。このように、この映画では犯罪人達とイエスとは差別化されています。

十字架刑とはどのようなものなのかとい

うことに関しては、現在では行われていないので、正確にはわかっていないようです。

この映画では、西欧の絵画に見られるような伝統的なもので、手の平と足に一本ずつ杭ではりつける四点留めです。手の平に杭を打っただけでは、人の体重を支

えきれずに外れてしまうというのが最近の見解で、この映画では、それには従っていません。イエスの両側の犯罪人達は片方の手は横棒に腕をかけて、縄で結ば

れています。また、この犯罪人達は、刑場までは十字架の横棒だけを担いでいきました。このように、この映画では犯罪人達とイエスとは差別化されています。ちょっと気になったのが、イエスの左側の犯罪人の十字架にカラスがとまっているシーンがありました。この犯罪人に関しては、 「一緒に十字架につけられた者たちも、イエスをののしった。」(マルコ15:32)とか、 「一緒に十字架につけられた強盗たちも、同じようにイエスをののしった。」(マタイ27:44)とあります。ルカ23:39では「十字架にかけられていた 犯罪人の一人が、イエスをののしった。「お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。」」となって、もう一人の方がそれをたしなめたことになっ ています。このイエスを罵った反省のない犯罪人は、天罰としてカラスに目を抉られたという映画(メル・ギブソンの『パッション』)があります。この映画で も、そういうシーンを撮影したけれども最終的にカットしたのかもしれません。

疑り深いトマス

イエスが息を引き取ってから、復活して

墓でマグダラのマリアと会うシーンまで、映像がカラーになります。

この映画では、疑り深い弟子として知られるトマスが登場します。「あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をそのわき腹に

入れてみなければ、わたしは決して信じない。」(ヨハネ20:25)と言ってイエスの復活を信じなかった弟子です。福音書では、トマスが実際に復活したイ

エスの傷口に手を入れたとは書かれていませんが、この映画では手を入れています。

イエスが息を引き取ってから、復活して

墓でマグダラのマリアと会うシーンまで、映像がカラーになります。

この映画では、疑り深い弟子として知られるトマスが登場します。「あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をそのわき腹に

入れてみなければ、わたしは決して信じない。」(ヨハネ20:25)と言ってイエスの復活を信じなかった弟子です。福音書では、トマスが実際に復活したイ

エスの傷口に手を入れたとは書かれていませんが、この映画では手を入れています。Thomasという名前はキリスト教の文化圏では、疑り深くなかなか信じない人という意味で使われるそうです。例えば、サイバーパンク映画『マトリクス』 のキアヌ・リーブス演じる主人公のネオのマトリクス内での名前はThomas Andersonでした。彼は自分がマトリクスという非現実世界にいて、そしてそこから人間を救う救世主であることをなかなか信じようとしない人物でし た。

おわりに

この映画はサイレント映画なので台詞は文字で表示されるので、どうしも言葉で表現できる情報量は少なくなりますが、BGMに現代風のシンセサイザーを使っ たものがDVDでは使用されていて、独特の効果をあげていました。 古い映画ということもあって、パレスチナというよりは西欧的な雰囲気で、リアリティの追及よりは、イエスの物語をわかりやすく伝えるということが目的のよ うです。従って、出来事の順番や場所が福音書と異なるものがあります。それでいて、映画としてのユーモアもあり、イエスを近づき難い聖人というよりは、強 くて優しいおじさんとして描いているのは、わかりやすくて良いと思いました。一つ問題があって、台詞の多くが聖書から引用されていて、引用箇所が明記されているのですが、いくつかはまったく違う文脈での発言というのがありました。 この映画が聖書に忠実だと勘違いをしてしまうので、引用箇所を書くべきではないと思いましたが、鑑賞者に実際に聖書を開かせる切っ掛けを作るという意図が あったのかもしれません。

(短期大学部 内山 智)

参考文献