願をかけた布 |

岩の中でお参り |

巨大な線香 |

こんなハズじゃなかった・・・でも満足:大黒山ハイキング

「先生、朝ですよー、行きますよー。」

日本人専家、M先生からのウェイクアップコール。朝5時55分。

5月中旬の日曜日。数日前、M先生から一緒にハイキングに行きませんかと誘われた。実は約束の日の前日に宴会が入っていて、夜遅くなりそうだったので最初はお断りしたのだが、「酔い醒ましにいいんじゃないですか。ほんの1時間ほどの山登りです」といわれ、「朝起こしていただけるのなら」ということでハイキングに行くことにした。

6時30分、大外正門前では、M先生をはじめ、この日一緒に行くことになっていた学生たちが待っていた。

今日同行する学生さんたち(男子4名、女子4名)は、全員、培訓部の学生である。

小生が担当しているのは、日本でいえば学部所属の学生である。大外には(というより中国では)、同じキャンパス内に、培訓部と自考部という、別の組織がある。培訓部は、日本流にいえば、特訓クラスで、専門学校のようなイメージだ。培訓部の学生たちは初級、中級、高級とわかれ、半年ごとに入れ替わる。たとえば、近い将来日本への留学を考えている場合、培訓部で1年程度日本語の基礎を勉強して留学に備える。もちろん何年いてもかまわない。したがって年齢層もまちまちで、M先生のクラスには、日本への研修が決まっている医師や高校を卒業したての学生もいるという。今日参加した学生の中にも、3年間培訓部で日本語を勉強している学生もいたし、1年間日本語を勉強している学生もいた(なお、自考部については未だにその内容は不明)。

さて、我々を乗せたマイクロバスは、開発区を通り抜け、瀋大高速道路を走る。

朝から快晴の空。同行者も爽やかな顔。一方、小生だけは迫り来る不快感と戦っていた。

7時30分、バスは、ある山の麓に到着し、我々はそこで下車。

案内の学生、O君によれば、ここには古刹があるという。「有名なお寺があるんですよ、楽しみですね」とM先生。

お寺に続く石段をゆっくり登る。

山の中の遠くの方から節を付けた、歌うような読経が聞こえてきた。

「グレゴリオ聖歌みたいですね」と小生。

「そういえばそうですね。ホント似てるなあ」とM先生。

読経を聞きながら歩いていると、アルコールをしっかりため込んだ血液が、浄化していくような錯覚にとらわれる(でもそれはやっぱり錯覚)。

20分も歩くと、うっそうとした山の中に山門が現れた。

観音閣勝水寺。

拝観料は5元。

拝観チケットの裏にはこのお寺は金の時代に創建された仏教のお寺であることが書かれていた。また、中に入ると、石碑があって、400年前に建てられたと書いている。中国5,000年の歴史からすれば、まだ若いということになるのだろうが、今までせいぜい100年ぐらいしか歴史のない大連の名所しか見てなかったので、400年前というのは、恐ろしく古く感じる。

願をかけた布 |

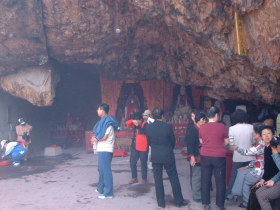

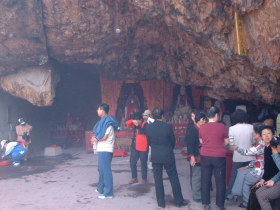

岩の中でお参り |

巨大な線香 |

この日は、ちょうどお釈迦様のお祭りだということだった(旧暦4月8日といっていたので、花祭りか)。

観音閣勝水寺は、たしかに山門やお堂(このお堂の中に釈迦牟尼、文殊菩薩、普賢菩薩などの木像がある)などの建物もあるのだが、決して広くはない境内ながら、圧巻は何といっても固い岩盤をくり抜いた山肌にご本尊(?)が安置されていることだった。境内はもうもうと立ちこめる線香の煙で煙っていて、涙が出るほど。線香を持ってご本尊の前で祈願。見れば、3回ほどひざまずいて礼をして手を合わせている。儒教の礼のような感じ。見よう見まねで礼をする。

境内の一角には「龍風洗」という、古代宮廷御用の器がある。洗面器である。その洗面器には水が張ってあって、器の縁を手のひらでこすると音が出る。これをこすると、吉祥・富貴・平安になれるらしい。棒を引いて僧侶からもらうおみくじもあった。

また、山門に向かう石段の周囲の木々に赤い短冊状の布が縛り付けられていたし、境内のあちこちにも縛り付けられていた。それは許愿(xu3

yuan4)のための布で、我々もお参りをしたあと、あらかじめ学生が買ってくれた布を境内の一カ所にくくりつけた。

「さて、行きましょうか」とO君。

「どの山に登るの?」

「あれですよ、あれ。」

「えっ!あれっ。」

O君が指さした山の上にはいくつかの鉄塔が立っているのがわかる。そしてその鉄塔が立っている山の前にはもう一つ同じ高さの山が横たわっていたのであった。

中央奥の山頂に塔が見える山が目標 |

時計を見れば9時30分。

「どれぐらいかかるかなあ」と小生。

しばらく考えていたO君「午後に着きます。」

「午後って・・・じゃ、3時間もかかるの?」

「大丈夫です。」

君たちは大丈夫でも、小生は大丈夫ではない。

「帰りたいよー」と叫ぶ。

土がむき出しの山道はどこまでも続いていた。

途中で何度も小休止を取りながら、ひたすら歩く。

O君は、やがて山を下り始めた。

「山をおりるの?」とM先生。

「そうです」とO君。

「尾根づたいに行った方がいいんじゃないの?」

「危険ですから一度下りてまた登ります。」

『おいおい、聞いてないよ、そんなこと。』

お寺がある山をグルッと回りながら下山し、再び山登り。

山道はやがて、土よりも岩が目立つようになる。そして木々の間から見える風景も、岩肌がむき出しの風景にかわる。

1時間も歩いた頃、どこからともなくカッコウの声が聞こえてきた。そのリズムは日本で聞く声よりわずかに早い。しかし、カッコウの声を聞きながら歩くとのどかな気分になる。

11時15分、やけに見晴らしのいい場所に到着、一休み。

|

|

|

今度は、うぐいすの鳴き声が聞こえてきた。日本では見ない種類のアザミが咲いていた。これまた日本ではあまり見たことがない種類のライラックも咲いていたし、しゃくなげの一種と思われるものも咲いていた。

太陽の光は痛いほどだったが、稜線を吹く風はヒンヤリしている。

その場所から四方を見回せば、目前には、ゴツゴツした岩が突き出た山稜。南東の方向に大連の開発区が見え、その向こうには黄海が横たわっている。また西に目を転じれば、金州区の市街が見え、その奥には渤海が見える。何とも絶景である。

急な坂道や、左手は絶壁というような山道を歩く(やや恐怖心)。

急な坂道や、左手は絶壁というような山道を歩く(やや恐怖心)。

やがて、まっすぐ目の前に、2時間ほど前に遠くに見た鉄塔が見えてきた。

山道は、尾根づたいに山頂に続いている。

何人かの学生は走りながら山頂目指す。小生無言のまま歩く。

そして12時8分、ついに山頂到着。

その名は大黒山。

M先生によれば、この山、かつて日清か日露戦争の頃までは、日本人は和尚山(おしょうやま)と呼んでいたらしい。しかし、何らかの理由で現在は大黒山(だいこくさん)と呼ばれるようになった。標高は663メートル。大連およびその周辺の山の中ではもっとも高い山だという。

山頂には、我々以外にも家族連れや若者たちがいて、狭い山頂の人口密度が高くなっていた。

山頂を吹く風は結構強くて冷たい。

「ごめんなさいね、まさかお寺の方から登るとは思わなかったので」とM先生。

「いえいえ」と小生。

「でも帰りも同じ道ですか。」

「いえ、帰りは1時間もかからない、登山道を下ります。」

その場で、学生たちが持ってきてくれたパンやらフライドチキンやらをご馳走になって昼休み。

山頂は満員 |

12時45分、M先生がいっていたように、別の道を使って下山。

しかし今度は、あまりにも急と思われる石の階段をひたすら下りる。

30分も下りると、石鼓寺というお寺に到着。

「ここには、唐の太宗李世民が祭られてるんですよ」とはM先生。

「先生、詳しいですね。」

「いえ、一度来たことがありますので。」

早速中に入ってみると、服務員のおじさんが、怒鳴っている。まさか我々が怒鳴られているわけはないと思って、李世民の像を見ていると、服務員と目が合い、どうやら、我々にも何かいっているようだった。

「修理中だそうです」とは同行の学生。

服務員は、修理中だから帰れといっていたのだった。だったら、どうして一般客をシャットアウトして修理をしないのだろうか。入り口は開けっ放しだ。我々が出ていっても、入れ違いに別の観光客が入っていっている。また怒鳴っているのだろうか。

ひたすら石段を下りる |

そこからまたまた石段を下りる。

実は、山頂から下りるときに、石段の数をひそかに数えていた。ところが、体調不良(本当)プラス極度の疲労(大げさ!)プラス精神異常(?)により、途中から数がわからなくなった。たしかなのは、少なくとも2,000段以上はあるということ。

『もしこの道を使って登山をしたとすればどうだっただろうか。』

往復4,000段以上の階段を上り下りするなんて耐えられないし、恐ろしくて想像したくない。

1時45分、山あいの休憩所(といっても何もないちょっとした空き地だが)。

大きな5メートルはゆうに超えるアカシアの木々が太陽光線を遮って日陰を作っている。

ここで、M先生と小生は午睡。学生はトランプに興じていた。

小一時間休んで、土の山道を下りる。

左手には、沢があって、わき水が涼しげな音を立てて流れている・・・ハズだった。

しかし、沢は涸れ、わき水も、たった1カ所で飲み水になりそうな水が出ていて、そこにはペットボトルを持った人々が群がっていた。名水を汲みに来た人たちである。

やっと麓までたどり着き、3時30分、迎えのバスに乗って大連に戻ったのであった。

車窓から見える大黒山に、思わず「あそこまで登ったんですね。」

「今度大連に派遣される先生も連れてきましょうかね」とM先生。

「ええ、ぜひ!この楽しさを満喫させてあげて下さい!」と小生は力強く応えた。[25/May/2002]