身体障害者に対する健常者の態度、交流経験、知識の発達的変化について<br>

‐小学生から大学生までを対象に‐

身体障害者に対する健常者の態度、交流経験、知識の発達的変化について

‐小学生から大学生までを対象に‐

0107040

佐藤 真衣子

【目的】

今まで障害者に対する態度を研究してきたものは多く、その実態は少しずつ明らかになってきた。生川・那須(2001)は、「知的障害者に対する大学生の態度構造」を研究した。3つの障害(身体障害、知的障害、精神障害)について研究した都築(1997)や豊村(2004)も対象は専門学生や大学生である。藤田・日浦(1995)は「小中学生の障害者に対する意識」を研究した。他にも河内(1993)は小学校高学年の児童を対象に研究を行っている。しかしながら、これまで小学生から成人としての大学生まで通した研究が行われていない。

このことから、本研究では小学生から大学生までどのような発達過程を辿って身体障害者に対する態度や交流経験、知識は変化していくのか研究することにする。

また、性差については男性より女性の方が障害者の高評価しているという研究がある(生川;1995、生川・那須;2001、豊村;2004)。本研究でも性差について検討を行うことにする。そして、小学生から大学生までどのような変化があるのかも検討する。

【方法】

札幌市立の小学校5年生の男子47名、女子25名、不明1名、6年生の男子33名、女子25名、不明3名の計134名、札幌市立の中学校1年生の男子70名、女子74名、不明4名、2年生の男子70名、女子88名、不明10名、3年生の男子90名、女子92名、不明11名の計509名、私立高校3年生の男子87名、女子127名、不明9名の計223名、私立大学の学生男子23名、女子112名(うち4大生45名、短大生67名)の計135名の全合計1001名を対象とした。

質問紙の内容は、身体障害者に対する態度18項目、身体障害者との交流経験4項目、障害(者)に対する知識75項目(小・中学校は11項目、高校は13項目)とした。

小学校から高校までは、それぞれの学校でホームルームの時間を使って質問紙を実施、短大生は授業の中で実施、大学はゼミの中で質問紙を実施した。

調査時期は2004年9月中旬〜10月中旬とした。

【結果と考察】

本研究では、小学生から大学生までを対象に身体障害者に対する態度、交流経験、知識を調べた。

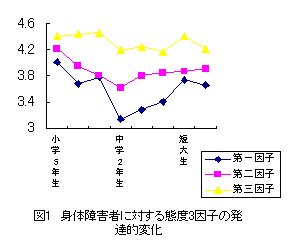

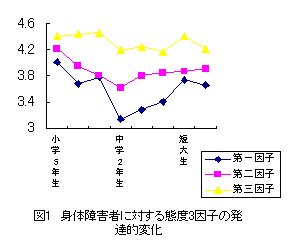

まず、小学生から大学生までの身体障害者に対する態度では、3因子を抽出し、それぞれ、「身体障害者に対する個人的関与因子」「身体障害者の能力肯定因子」「身体障害者に対する社会的関与因子」と命名した。その態度尺度の発達的変化は、小学生、大学生が高く、中学生、特に2年生が低いという結果が出た。中学生が低いのは、思春期で不安定な時期であるためであるということができる。小学生が高いのは、障害者をイメージとして捉えているためだという理由と、現在は総合学習でボランティア経験をすることが以前より多いのではないだろうかという予測の下、高評価につながったと考えられる。また、性差については、どの因子を見ても男子より女子の方が高評価している。多くの研究でも男子<女子という結果が出ているので、今回の研究の結果も妥当であったと言える。

交流経験はほぼ学年が上がるにつれて上がっていくという結果が出ている。小学5年生が高くなっているのは、上記の総合学習の成果として捉えることができるだろう。知識もほぼ学年が上がるにつれて上がっていくという結果は出ているが、小学6年生と中学3年生が高くなっているのは知識につながる特殊な授業をしたあとであると考えられる。

(指導教員 豊村和真 教授)